“A petra unni nasci u suli…”

“Quannu lu suli nascia dda rintra

era ura di metiri. A spiga era ngranata…”

sig. Francesco Clesi di San Cipirello

«… et inde vadit per sajam ad lapidem perforatum … »

Diploma Normanno di Fondazione del Conte Simone di Policastro del 1143

Millenario sulle vette spira e scava il vento incontenibile. Cade, scroscia e scorre la pioggia nei millenni a valle. L’acqua e l’aria vanno dove possono. Non fermerai il vento con le mani, non conterrai il corso delle acque. Potere eolico, potere idrico. Si infiltrano gli elementi dove vogliono, incontrano la roccia. Acqua e vento erodono, scalfiscono, incidono, modellano, dilavano, frantumano, polverizzano, dissolvono. Comu iè, iè, atteniamoci ai fatti.

Sui monti Nebrodi, ad Argimusco, a Cerami, e in ogni dove la pietra assume casuali forme che l’occhio cosciente umano riconosce come simile a volti o animali interpretabili, modificabili, plasmabili da mano umana, lì può allignare il pareidolico megalitismo arcaico. Lì alligna l’antropomorfismo, lo zoomorfismo che diventa teriomorfismo pareidolico.

Pietre forate, pirciate, forse anche cippi detti dai celti dell’età del bronzo menhir (pietre lunghe), posizionati ad arte per dare un senso all’alternarsi delle stagioni e quindi riconoscere i momenti adatti alla semina e ai raccolti. Altresì di forme pareicoliche sono disseminati i Nebrodi o Caronie, lungo la cresta dell’Appennino siculo. L’ennese è a 95 km dalla costa meridionale, e non son pochi, dall’altra parte invece il Tirreno. Luoghi-patria dell’archeoastronomia siciliana: new wave, new age, archeo-astro-verità o astro-suggestione collettiva?

Funzionale pareidolia dunque, dal greco “para” (vicino) e “eidolon” (immagine), capacità razionale di dare significato intuitivo a fenomeni naturali in chiave apparentemente para-normale, quali le apparizioni di immagini stabili su rocce, pareti, ma anche nuvole, o interpretare la comparsa di “fantasmi” nelle instabili fotografie.

Tendenza, si dice, legata all’evoluzione umana, in particolare alla capacità di individuare il profilo di un predatore. Derivata dalla necessità che avevano gli antenati cacciatori e raccoglitori nostri di riconoscere un eventuale predatore mimetizzato nella selva per proteggersi e garantire la sopravvivenza della specie. L’illusione pareidolitica è una tendenza innata in tutti noi, c’è chi se ne accorge subito, c’è chi deve essere spinto e aiutato a farlo.

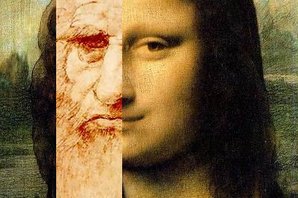

Tendenza interpretativa e sintattica diffusa anche nell’arte di Leonardo da Vinci che descrisse la pareidolia nel suo Trattato sulla pittura:

“E questo è: se tu riguarderai in alcuni muri imbrattati di varie macchie o pietre di vari misti, se arai a inventionare qualche sito, potrai lì vedere similitudine de’ diversi paesi, ornati di montagnie, fiumi, sassi, albori, pianure, grandi valli e colli in diversi modi; ancora vi potrai vedere diverse battaglie e atti pronti di figure, strane arie di volti e abiti e infinite cose, le quali tu potrai ridurre in integra e bona forma. E interviene in simili muri e misti come del sono di campane, che ne’ loro tocchi vi troverai ogni nome e vocabulo che tu imaginerai”.

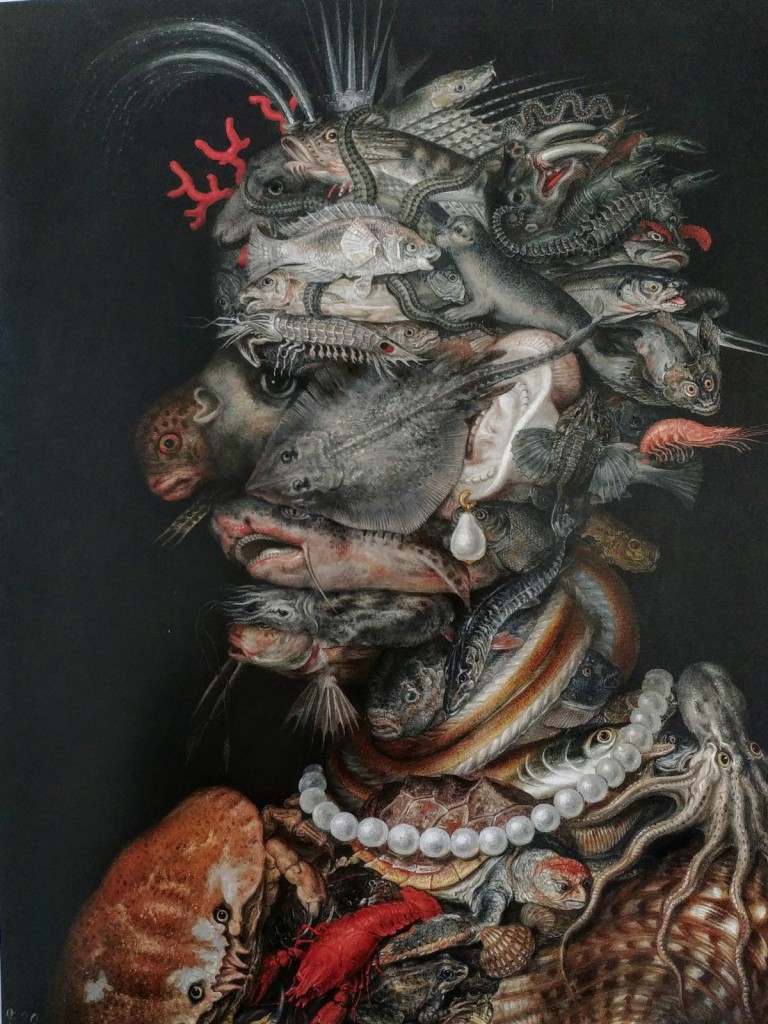

Il lombardo Giuseppe Arcimboldo per parte sua fece dell’arte di composizione vegetale e animale la propria teoria visiva del ritratto e la sua secolare fortuna. Ortofrutta, libri, pesci e oggetti in genere formalizzati per costruire volti in maniera seriosamente burlesca.

Attieniti dunque all’altopiano dell’Argimusco, in quota nel messinese, poco lontano da Montalbano Elicona. Carlo da Catania lo aveva detto da tempo che dovevamo andare ad ammirare le creste svettanti immerse nelle rigogliose felci.

Nessuna evidenza archeologica certa, eppure l’Argimusco distilla la potenza estetica dell’archeo-luogo richiamando frotte di selfers da ogni dove. L’anima cosmica dei luoghi la riconoscesti subito: dove si traguarda uno sconfinato paesaggio, un cielo stellato, dove si affaccia un mistero pareidolico ecco che la mente del sapiens si interroga e filosofeggia, immagina, favoleggia, l’affabulazione interpretativa spazia e crea il divino e il trascendentale.

Dicono ormai in tanti, negli anni recenti, che tutto quello sforacchiamento calcariforme disseminato in Sicilia non sia altro che la produzione o la correzione di pietre naturali atte alla misurazione del tempo agricolo. Possibile, probabile, ancora in buona parte da dimostrare con gli strumenti archeo-scientifici. Chi cerca trova e a Cerami son spuntati dagli sterpi ‘nturciniati dei cippi tagliati e distanziati da mano umana, interpretabili come sito del megalitismo mediterraneo, come già in Sardegna e Puglia. Perché non in Sicilia?

Così con Fabio da Licata (Capitano mio Archeo-Capitano) e Carlo da Catania (Maestro con la Macchina da Presa), convergevi in una fresca giornata agostana, dopo i temporali, sulle cime dei Nebrodi popolate dai gallo-siculi, per verificare lo stato delle cose.

Giunti che foste a Calascibetta, traguardavate il Castello di Lombardia/pre Rocca di Dèmetra ad Enna a Sud, e l’Etna a Est. Scendeste verso la necropoli di Realmese, con le sue 260 tombe a grotticella in parete, studiate ai tempi dal Bernabò Brea, che ti parvero per densità simili a quelle monumentali della facies di Pantalica: ventri petrosi funzionali a tornare nel pacifico mondo amniotico dell’incoscienza.

A Nicosia, nobile, ecclesiastica, e fascistissima durante il ventennio, assaggiaste il più croccante cannolo prima di salire alla fortezza rocciosa dove ci sorprese un fortunale estivo. Nicosia, salvata dai martellamenti alleati per via di un previdente maggiore italo-americano che in città teneva radici. Tal maggiore fece gettare repentinamente alle ortiche le camice nere ai camerati ma ancor oggi la città mostra i segni del regime ducesco, come nella lapide in facciata al Municipio che ricorda le sanzioni coloniali dopo il 1935. Uno smozzicato e parziale motto der Puzzone, proprio sopra i tavolini del Bar Centrale, inneggia disarticolato a qualche qualità del popolo.

Tempesta prevista da Google-meteo fu dunque fino a Cerami, tra asinelli riparati sotto le fronde degli ulivi e caseifici accoglienti ricolmi di caci. Tornato il sereno – sciamanicamente previsto – spingeste il motore tedesco fino al torrente, fino al ponte manufatto arabo-normanno a schiena d’asino, tra i rigogliosi roveti ricolmi di more.

Giunse l’ora dell’appuntamento con i custodi del campo dei supposti menhir. Campo dei miracoli, gatto e la volpe, accompagnarono in vetta alla fangosa erta. Sul ripiano, sotto la parete rocciosa del Monte, i 20 cippi tra eretti e caduti, ovunque anche i misteriosi anelli scavati nella roccia, forse una struttura a gradoni, ipoteticamente monumentale. Il paragone con tali tracce è con la cultura pre-nuragica di Abealzu- Filigosa nei pressi di Sassari in Sardegna, diceva con sapiente prudenza Fabio da Licata.

T’aggiravi silente e prudente alla ricerca del magnetismo ctonio megalitico, nella rabdomantica speranza di identificazione di quei cripto-collegamenti tra cielo e terra, tra astri e precessione equinoziale che millenari furono il codice semantico per stare a lu munnu secondo gli antichi abitanti dei Nebrodi. Popoli neolitici che non avrebbero nemmeno lontanamente immaginato, di lì a poche manciante di secoli, i loro pronipoti essere in grado di maneggiare con scioltezza misterici dispositivi satellitari e foto-fonici, ricevendo con semplici interrogazioni vocali, precise risposte kilometriche e orari su complessi itinerari; previsioni del tempo e delle temperature; soluzioni a problemi pratici; nonché essere in grado di postare, twittare, mostrarsi su scala planetaria in micro-balletti pseudo-rituali su Facebook, Instagram, Tik Tok, atti ad accumulare narcisisticamente followers secondo il principio capitalocenico secondo il quale l’accumulazione rende felici, liberi e soddisfatti. Posting Macht Frei, I can’t get no Satisfaction…

Welcome inside the Anthropocene world baby…

Molto poetico. Come dicevo i nuraghi nell immaginario anche degli studiosi stimolano visioni fascinose

"Mi piace""Mi piace"